治療の特色

- 当院では以前から食道良性疾患の手術を担当させていただいております。また1994年という日本ではきわめて早い段階から腹腔鏡下手術を行っており、以下のような特徴を兼ね備えております。

- 24時間食道内多チャンネルインピーダンス・pH測定検査、高解像度食道内圧検査などの特殊な食道機能検査を行うことができ、確実な診断を行えます。

- 手術方法は腹腔鏡を用いた体に優しい手術です。ほとんどの方が開腹することなく腹腔鏡下手術で終了しています。

- 専門のスタッフが配属されており、検査と手術を担当しております。

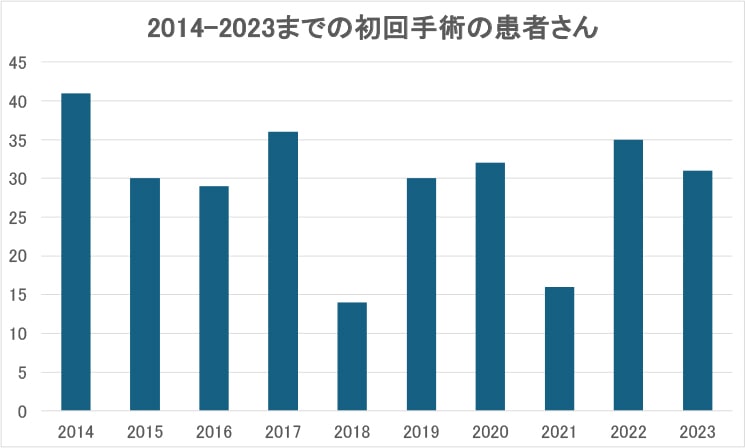

手術件数

逆流性食道炎の患者さんは近年明らかに増加しています。しかし良性疾患であるため基本的にはお薬の治療によって様子を見られている方が大半です。このため手術を実際にうける患者さんの数は全国でも多くはありません。日本内視鏡外科学会の全国アンケート調査によれば、10年間の手術件数は3,501件であり、単純計算で1年あたり約350人前後の方がこの病気で手術を受けておられます。われわれの施設では、年度により変動は認められますが、現在年間20人から40人前後の患者さんの手術を行っております。なお当院の上部消化管チームは、日本内視鏡外科学会の技術認定医を取得している医師が現在3人おり、これらの医師が手術をさせていただきます。

逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡手術件数

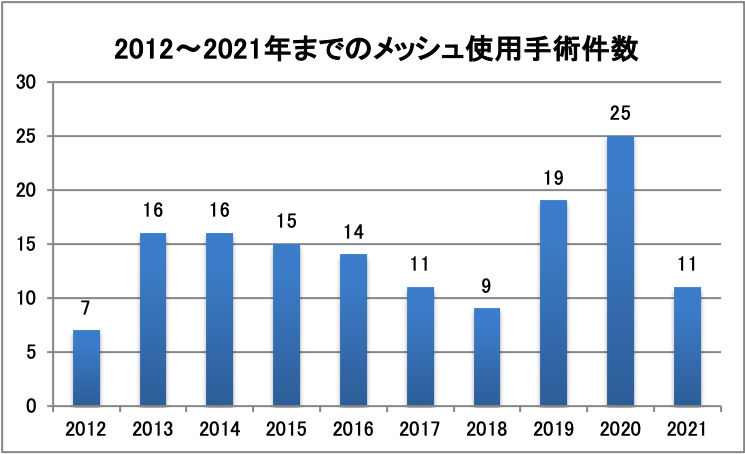

逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアに対するメッシュを使用した腹腔鏡手術件数

治療成績

過去10年間に当院では、逆流性食道炎・食道裂孔ヘルニアに対する初回腹腔鏡下手術(小さな孔を5カ所あけて、テレビモニターを見ながら手術する方法)を294 人の患者さんに行いました。また、2011年よりメッシュを用いて食道裂孔を補強する手術を導入し、2022年よりUpside-down-stomachの症例に対しては胃と腹壁を固定する胃壁固定を追加で施行しております。 手術における合併症としては,出血や臓器損傷が問題となります。出血はほとんどの患者さんが少量であり、ここ10年間で初回手術中に輸血を必要とした患者さんはおりません。しかし、術後出血のため再手術を行った患者さんが1人おられます。われわれの施設では約20年間にわたってこの手術をつづけておりますが、出血が原因によって再手術を行った患者さんはこの方1人のみです。他に胃壁の損傷と気胸(肺を包む膜を傷つけることにより肺が縮まる)を1人ずつ認めています。初回手術中に出血や臓器損傷により、腹腔鏡下手術から開腹手術へ移行した患者さんはいません。つまりすべての患者さんが腹腔鏡下手術でできたことになります。

一方、他の施設で手術を受けられた方が再発した場合や、当院での手術後に再発した方に再手術を行う場合があります。この場合、初回手術が腹腔鏡下手術であれば、再手術も腹腔鏡下手術で行えることが多いと考えています。

術後の合併症としては、つかえ感やお腹の張りなどがあります。これまでに手術を行わせて頂いた患者様で、約1%の方に術後のつかえ感に対して内視鏡的な拡張治療を必要としました。また術後の再発率は約10%です。

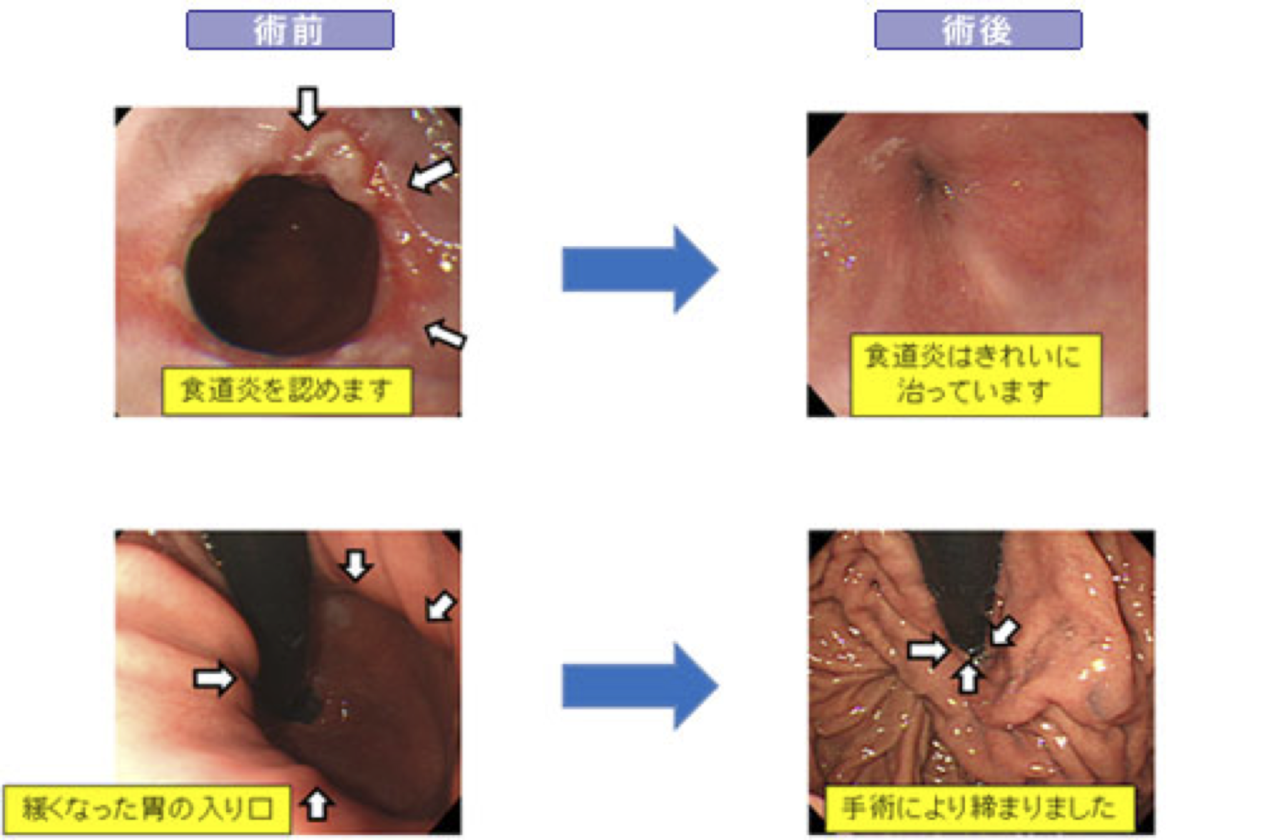

手術前後の内視鏡写真

術後には食道炎は治癒し、緩んでいた胃の入り口(噴門)が締まっています。

(2024年3月更新)