石崎 俊太(レジデント3年目)

卒業年:2018年

出身大学:

東京慈恵会医科大学

東京慈恵会医科大学外科学講座では外科専門医を目指す皆さんが安心して一歩を踏み出し、着実に成長していけるよう、レジデント委員会を中心に研修プログラムを統括・運営しています。

外科医としての成長には手術手技や臨床力だけでなく、生活の安定やmental well-being(心の健康)も欠かせません。私たちはそうしたバランスを大切にしながら、一人ひとりにとっての「幸せのRECIPE」を一緒に考え、支えてゆく体制づくりを進めています。

研修中のワークライフバランスにも配慮し、無理のない修練体制を整備しています。女性外科医師に対しては産休・育休などのライフイベントに柔軟に対応できるような制度を整え、これまで多くの医師が現場に復帰してきた実績があります。また、誰もが悩みを抱え込まずに相談できるような雰囲気と環境づくりにも力を入れています。

将来的な診療部(専門分野)の選択においては研修を通じて実際に経験しながら自分に合った進路を見極めることができます。はじめから専門を決めておく必要はありません。

こちらのページを通じて私たちの考え方や医局の雰囲気を感じ取っていただけたら幸いです。ご不明な点やご相談があれば、どうぞお気軽にご連絡ください。

皆さんとお会いできる日を、心より楽しみにしております。

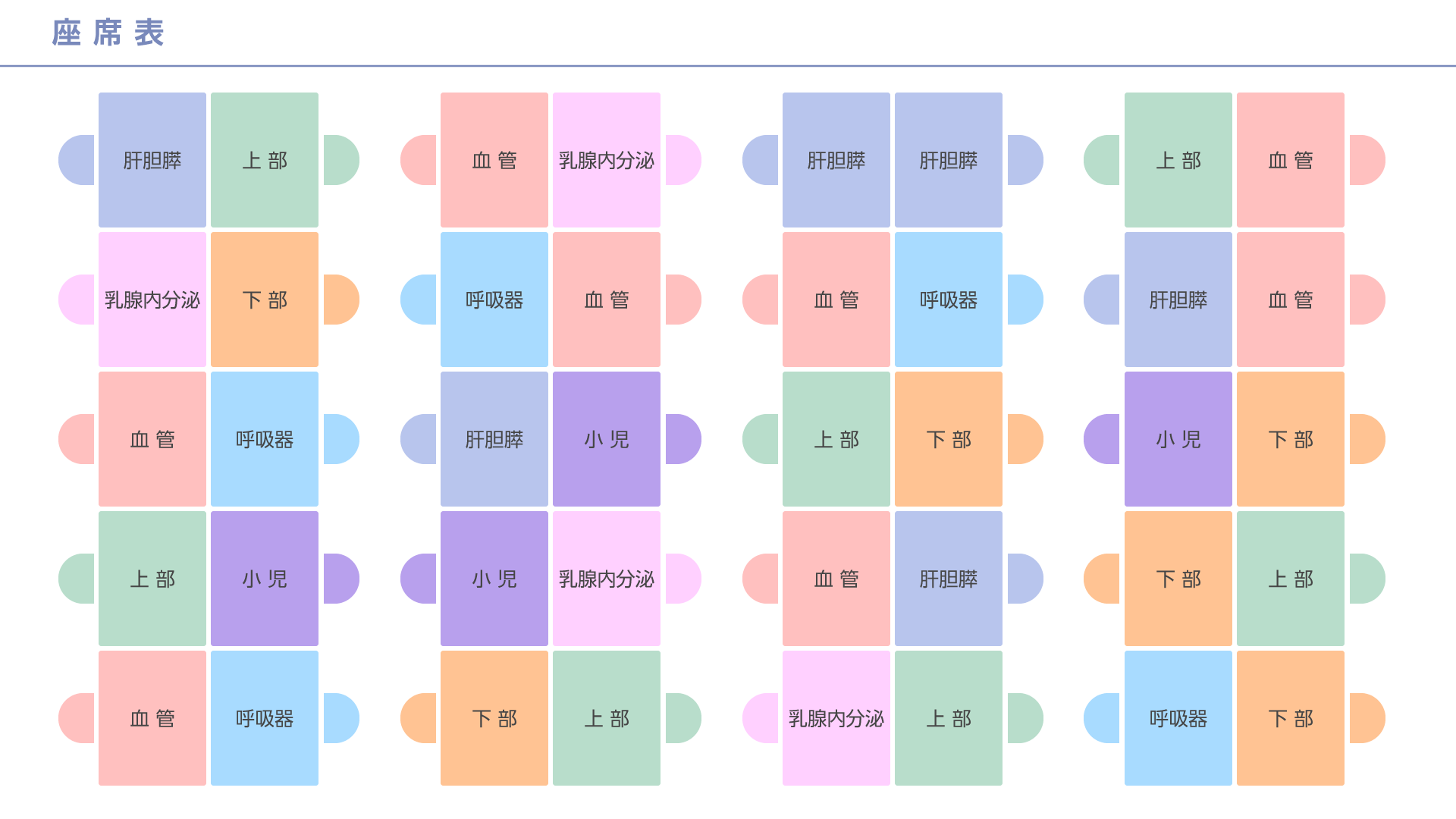

私たちの講座は上部消化管、下部消化管、肝胆膵、呼吸器、乳腺・甲状腺・内分泌、血管、小児の7つの診療部から構成される「大講座制」を採用しています。この体制はすでに20年以上の歴史をもち、大講座制のPioneerとしての自負があります。

全国的に大講座制を採用する外科系医局は多数存在しますが、実際にはその中でさらに小規模な医局に分かれ、事実上は独立して運営されているケースも少なくありません。中には同じ臓器・疾患を異なる講座が診療しており、「消化器外科を志望しているが、第一外科と第二外科のどちらに入局すべきか判断に迷う」といった声が聞かれる大学もあります。

これに対し、慈恵医大外科学講座は「間仕切り」のない真の意味での大講座として一体的に運営されています。医局は一つのフロアにまとまっており、デスクの配置も診療部に関係なく“モザイク状”に配置され、風通しのよい雰囲気を醸成しています。日中の診療体制は診療部単位での専門性を活かした縦割り体制をとっていますが、日当直や院内外の各種委員会業務については講座全体で分担することで、一人ひとりの負担を大きく軽減しています。

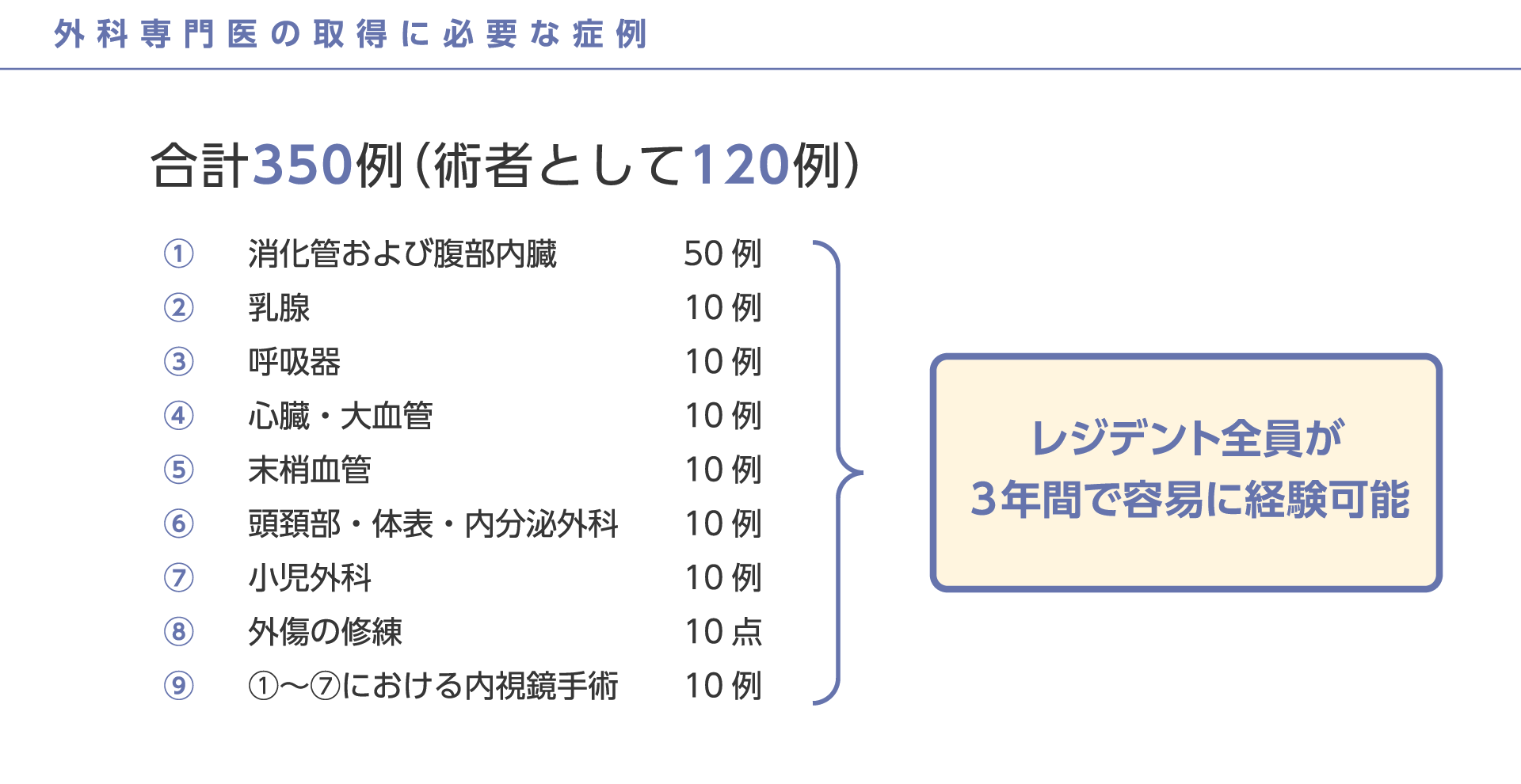

当講座には7つの診療部(疾患グループ)が揃っており、外科専門医の取得に必要な手術症例を附属の4病院および関連施設のみで十分に経験することが可能です。いわゆる“スタンプラリー”的に症例数を稼ぐのではなく、各分野のエキスパートから直接指導を受けながら質の高い手術経験を積むことができます。すべてのレジデントが3年間で無理なく必要症例を充足できます。

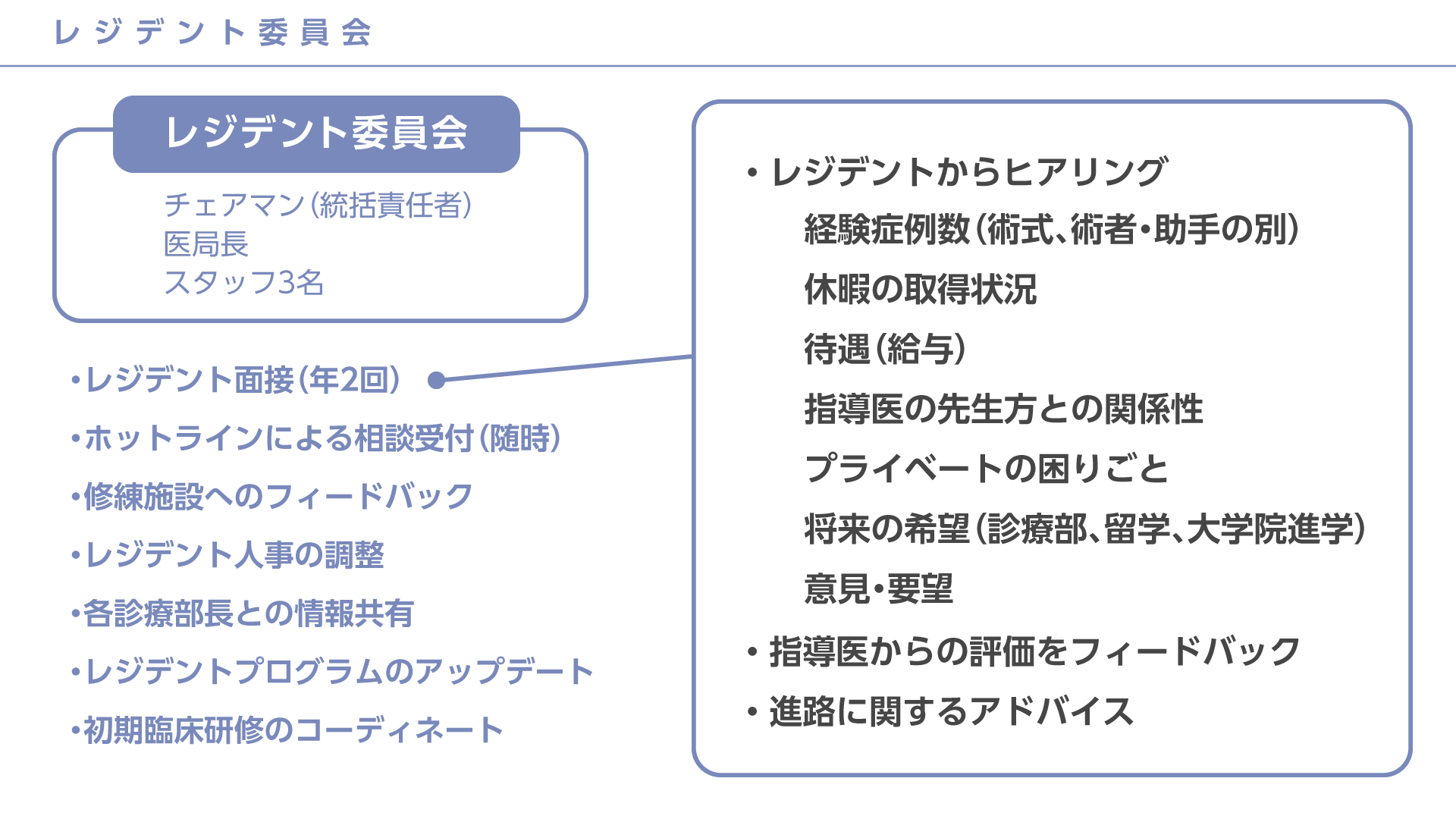

レジデントの修練体制はチェアマン直轄の「レジデント委員会」が責任をもって管理します。個々の修練計画が適切に遂行されているか、仕事とプライベートの両面で不自由のない日常が送れているかについて常に目を配っています。

手術の機会が不適切に制限されていたり、レジデントが不利益な取り扱いを受けていると判断される場合には速やかに是正措置を講じます。例えば、土日祝日の回診負担がレジデントに偏っていた関連病院には是正を勧告し、体制が見直されました。継続的にレジデントからの評価が低かった関連施設については、派遣自体を中止する判断も行いました。

レジデント委員会では専用のホットラインを開設しており、レジデントからの要望や相談を常時受け付けています。緊急対応を要する相談に対して休日中に即時対応した実績もあり、いつでも安心して支援を求めることのできる実効性の高い仕組みとして機能しています。

レジデント人事の調整も委員会が主体となって行い、家庭の事情やメンタルヘルスの状況なども考慮したうえで派遣施設を決定しています。3年間を通じて全員がバランスよく症例を経験できるよう講座全体で調整を行っており、症例をレジデント間で奪い合うような状況は一切ありません。

外科医として成長するために十分な臨床経験を積むことは必要不可欠です。しかしそれを支える土台として、経済的に安定した生活を送れることも大変重要です。

当講座に所属するレジデントは附属4病院で勤務する際には全員が有給の正規職員として採用され、賞与も支給される待遇が保証されています。さらに週1回の外勤日(いわゆるアルバイト日)が設けられており、その外勤先も講座が責任を持って手配します。大学院生という名目で無給のまま臨床業務に従事させるようなことは一切ありません。

また学外の派遣病院に勤務する際にも各施設の常勤正規スタッフとしての待遇が担保され、レジデント期間を通じて経済的な不安を抱えることなく修練に専念できます。所属施設の兼業規定に抵触しない範囲においては、個人で契約するアルバイトについても制限は設けていません。

レジデント委員会では待遇に関する情報をアンケートを通してモニターしており、レジデント間で不公平な所得格差が生じないように派遣先施設の調整も柔軟に行っています。こうした取り組みを通じて、臨床修練と生活基盤の両面から安心して歩める研修環境を整備しています。

外科レジデントとして修練を積む目的は知識と技術を習得し、基盤資格である外科専門医を取得したうえで、将来的に各サブスペシャリティのエキスパートとして活躍することです。それと同時に、医師として安定した雇用環境の中でキャリアを築くことも非常に大切です。当講座では3年間の修練を終えると無条件に正規の医局員(スタッフ)として採用されることが確約されています。後期研修には就職のような側面がありますので、この点はレジデント修了後のポジションが保証されていない市中病院のレジデントと比較して特筆すべきポイントと考えております。

他大学を卒業された方や、慈恵医大とは関わりのない病院で初期臨床研修を行っている方は、縁もゆかりのない講座に飛び込むことに少なからず不安や躊躇があることと思います。

しかし私たちの講座では年齢や性別、出身大学や研修病院はもちろんのこと、医師になるまでに歩んできた経歴によって差別や不利益を受けることは決してありません。入局者のうち他大学出身者が半数を超える年もあり、さまざまなバックグラウンドを持つレジデントが日々協力し合いながら成長を重ねています。私たちは慈恵医大でレジデントを修了された方は“慈恵医大卒”としてお迎えするというスタンスです。出身に関係なく、研修を通じてともに積み重ねる歩みを大切にしています。

社会人や他職種の経験を経て医師になったスタッフも在籍しており、中には歯科医師免許を持つスタッフもいます。それぞれの歩んできた人生や価値観は講座にとってかけがえのない財産であり、多様性(Diversity)こそが講座を活性化させる大きな力です。年齢を理由に外科の道をためらっている方も、どうぞ安心して門を叩いてください。

他大学や他病院への就職はもちろん、開業や転職といったキャリアの転機においても講座としてその一つひとつを応援し、必要な支援を惜しみません。私たちはスタッフが定年を迎えるその日まで責任を持つ覚悟でレジデントを迎え入れています。どのような形であっても、生涯を通じてつながり続けられる関係を築いていきたいと願っています。

レジデント修了後の診療部(専門領域)の選択は、完全に個人の自由に委ねられており、人数制限や選抜制度といった制約は一切設けていません。初期研修の段階で進路が明確に定まっていない方も、3年間のレジデント期間を通じてじっくりと各診療部の特色に触れながら自身の関心や適性を見極めることができます。学生時代から特定の診療部を志していたものの、レジデント生活の中で新たな興味が芽生えて進路を見直すケースも少なくありません。またスタッフとして採用された後であっても診療部の変更は自由であり、これまでにも複数の転向実績があります。

「外科医になる」「外科医局に入局する」と考えたとき、「体育会系のノリについていけるのか」「激務で倒れないか」といった不安が頭をよぎる方も少なくないでしょう。

たしかにかつての外科医の世界には、「返事はハイかYes以外不可」や「教授が白と言えば白」といった不文律が存在し、身を削るように働く“体育会系”の文化が色濃く根づいていました。しかし今の時代にそのようなスタイルで講座を運営していては、人が集まらないのは明らかです。若手医師の多くがワークライフバランスやプライベートの充実を重視しており、医師の働き方改革もすでに実行に移されています。こうした時代の流れに沿った研修体制を整えることは、私たちにとって当然の責務と考えています。

講座運営の羅針盤は医局員のハピネス。レジデントは、決して“安価な労働力”ではありません。

タスクシフティングの推進、当直負担の軽減、関連学会への制度的な働きかけなど、私たちは外科医の待遇改善に向けて具体的な対策を積極的に講じています。レジデントの心理的な負担を軽減し、適切な休息時間を確保する――そのための環境整備を、講座全体で真剣に進めています。

【附属病院での具体的な取り組み】

女性医師が安心してキャリアを継続できるよう、当講座ではライフステージに応じた働き方の変化に柔軟に対応できる体制を整えています。こうした取り組みが実を結び、毎年コンスタントに女性医師が入局しており、レジデント修了後もそれぞれのフィールドで着実にステップアップしています。

マタニティ期に入られた際には速やかに当直業務を免除し、必要に応じて派遣先の調整にも柔軟に対応しています。 出産後の復帰に際しても時短勤務制度の活用をはじめ、育児や家庭の状況に応じた働き方を講座全体でサポートしています。当講座では男性医師の割合が比較的高く体制にゆとりがあるため、産休・育休の取得も無理なくカバーできる環境が整っています。出産後の早期復帰を求めるようなことは一切ありません。育児や家庭の事情が「特別な配慮」ではなく「当然の前提」として受け止められるような文化を、講座全体で育んでいます。

講座として大学院進学や留学を積極的に推進し、リサーチマインドを持ったAcademic Surgeonの養成に努めています。国内のハイボリュームセンターへの臨床留学も支援しており、毎年コンスタントに出向しています。

近年では第39回日本外科系連合学会学術集会(2014年6月・矢永勝彦教授*)、日本ヘルニア学会学術集会(2017年5月・吉田和彦教授*)、第60回国際脈管学会(2018年8月・大木隆生教授)、第74回日本消化器外科学会総会(2019年7月・矢永勝彦教授*)、第52回日本内分泌外科学会学術大会(2019年10月・武山浩教授*)など数多くの学術集会の主催実績があり、診療部の垣根を越えて講座全体で一致団結して臨んでいます。(*職位は当時)

2023年4月には大木隆生教授が栄誉ある第123回日本外科学会定期学術集会を主催しました。常に学術交流の中心で研鑽を積めることは、レジデントの皆さんにとってかけがえのない財産になるものと思います。

医局の公式行事として慈刀会総会(同門会)と慈刀会セミナー(春)を開催し、現役医局員と講座OB・OGが親睦を深める機会を設けています。慈刀会セミナーでは学内外の講師によるレクチャーを行い、基礎・臨床の両面に渡って最先端の知見を学ぶ貴重な機会となっています。

その他にゴルフコンペ(年2回)、チェアマン・医局長の会(食事会)を開催し、医局員どうしのプライベートな交流も大切にしています。いずれも参加は強制ではなく自由です。レジデント1年目は毎夏に大木教授インビテーショナルゴルフ合宿に無料で招待され、軽井沢で大木隆生教授とゴルフに親しみます。

外科学講座のレジデントシステムは15年に渡る実績を持ち、毎年10名前後のレジデントが私たちの仲間に加わってくださっています。熱い志を持つ先輩、同期、後輩と切磋琢磨することは、皆さんの医師人生にとって大きな財産となるでしょう。

レジデント期間の3年間では外科領域すべてにわたる基本的な診療・検査手技・手術手技を獲得することが要求されますが、外科学講座ではこれらのニーズに十分お応えできるプログラムをご用意いたしております。

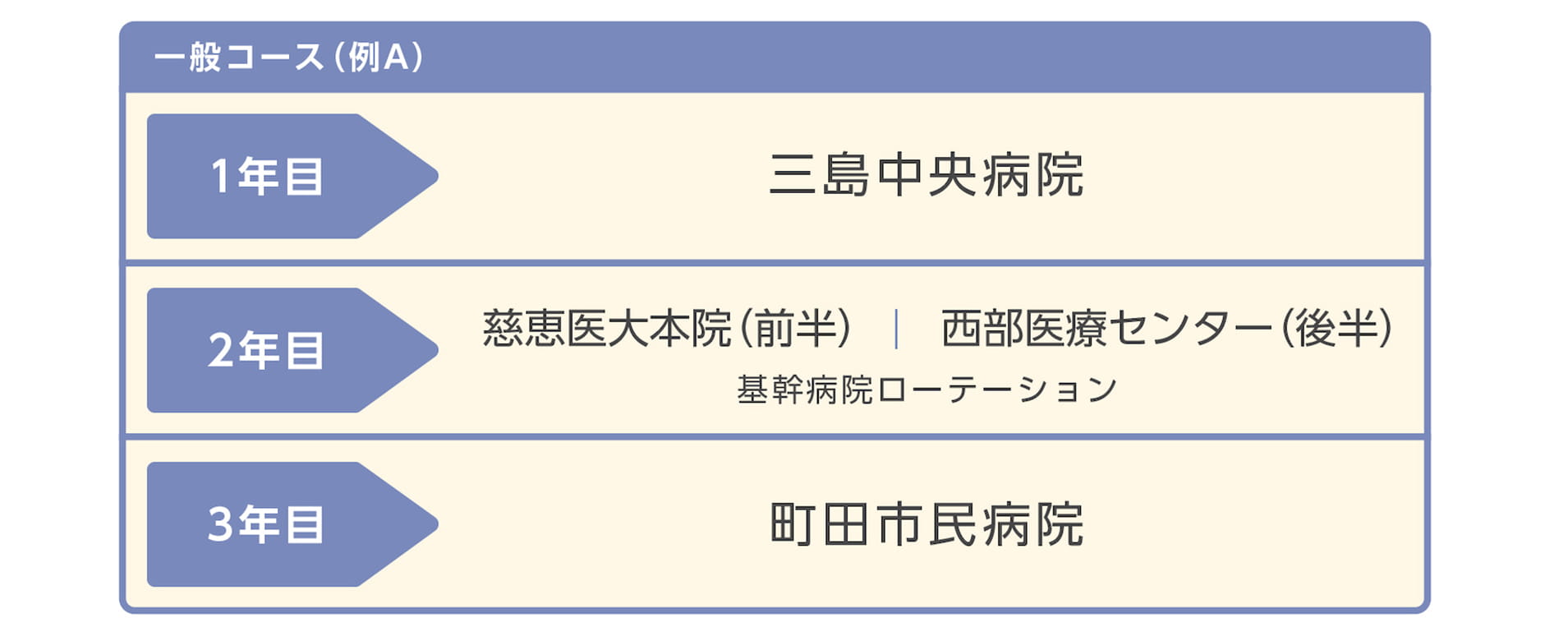

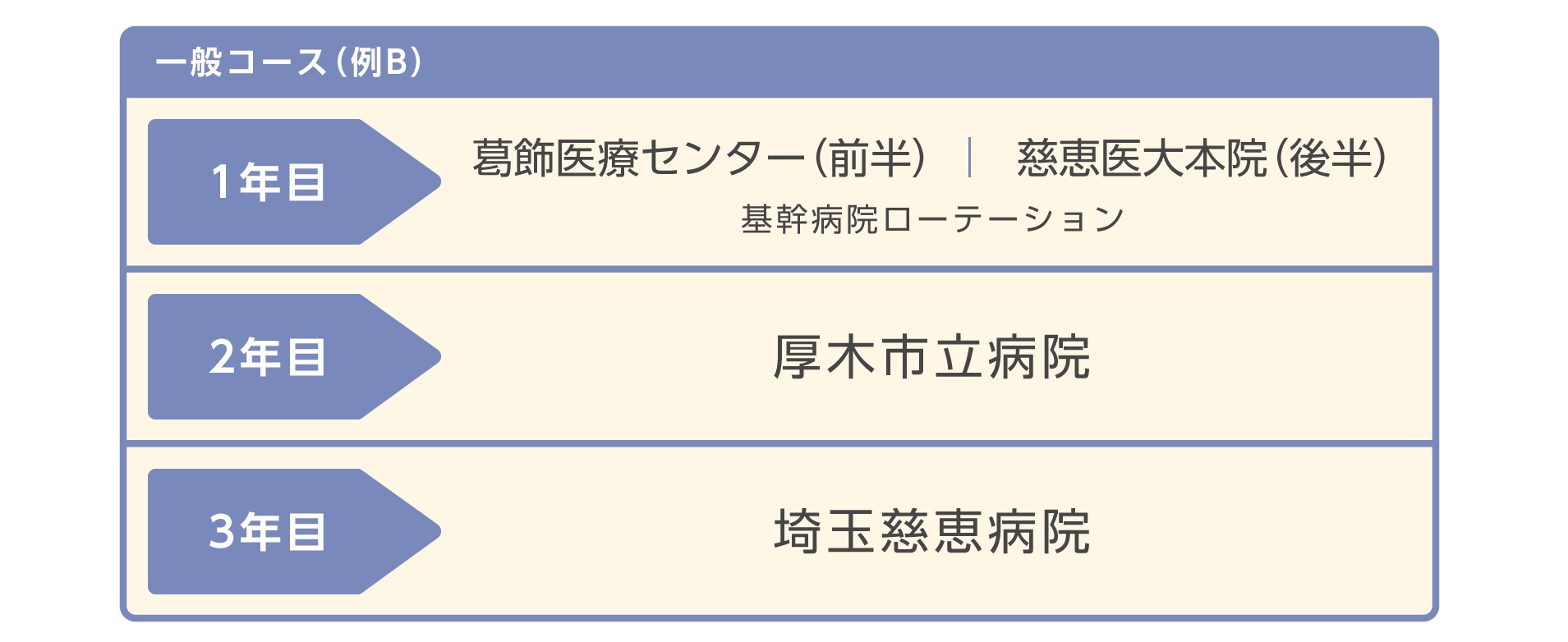

私たちは原則として(*)3年間のレジデント期間を設けており、3年間は特定の診療部に所属することなく幅広い分野の修練に従事していただいています。レジデントプログラムは1年間を1タームとして、3つのタームから構成されます。

*他施設での後期研修経験をお持ちの先生(中途採用)については、経験に応じてレジデント期間を短縮します。

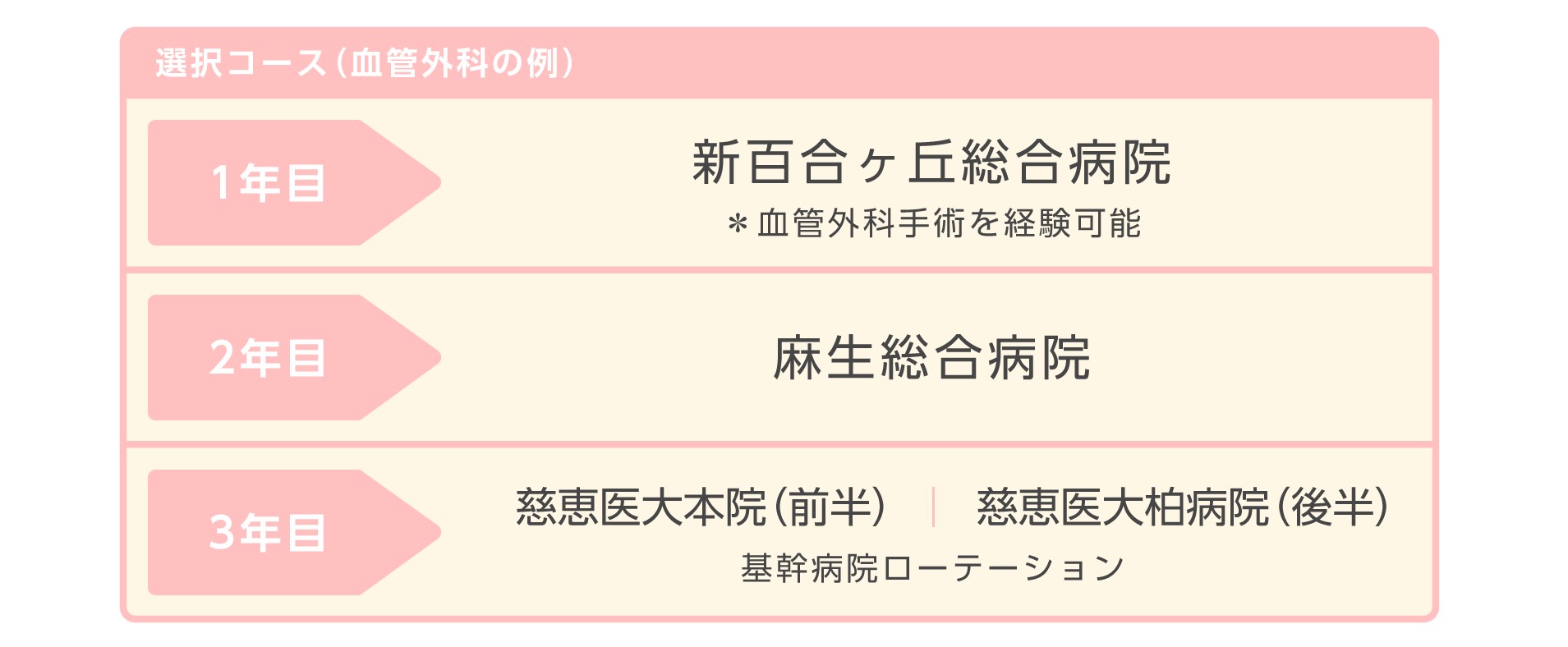

3タームのうち1タームを基幹病院ローテーションとし、附属病院(本院)6か月・分院(柏・第三・柏)6か月のローテーションとしています。基幹病院ローテーションに入るレジデントにはどの分院に所属するかをあらかじめ通知していますので、本院・分院間の異動で転居が不要となるように配慮しています。血管外科を進路として検討しているレジデントは血管外科手術の経験できる柏病院の派遣とするなど、できる限りレジデントの希望に沿うように配慮しています。

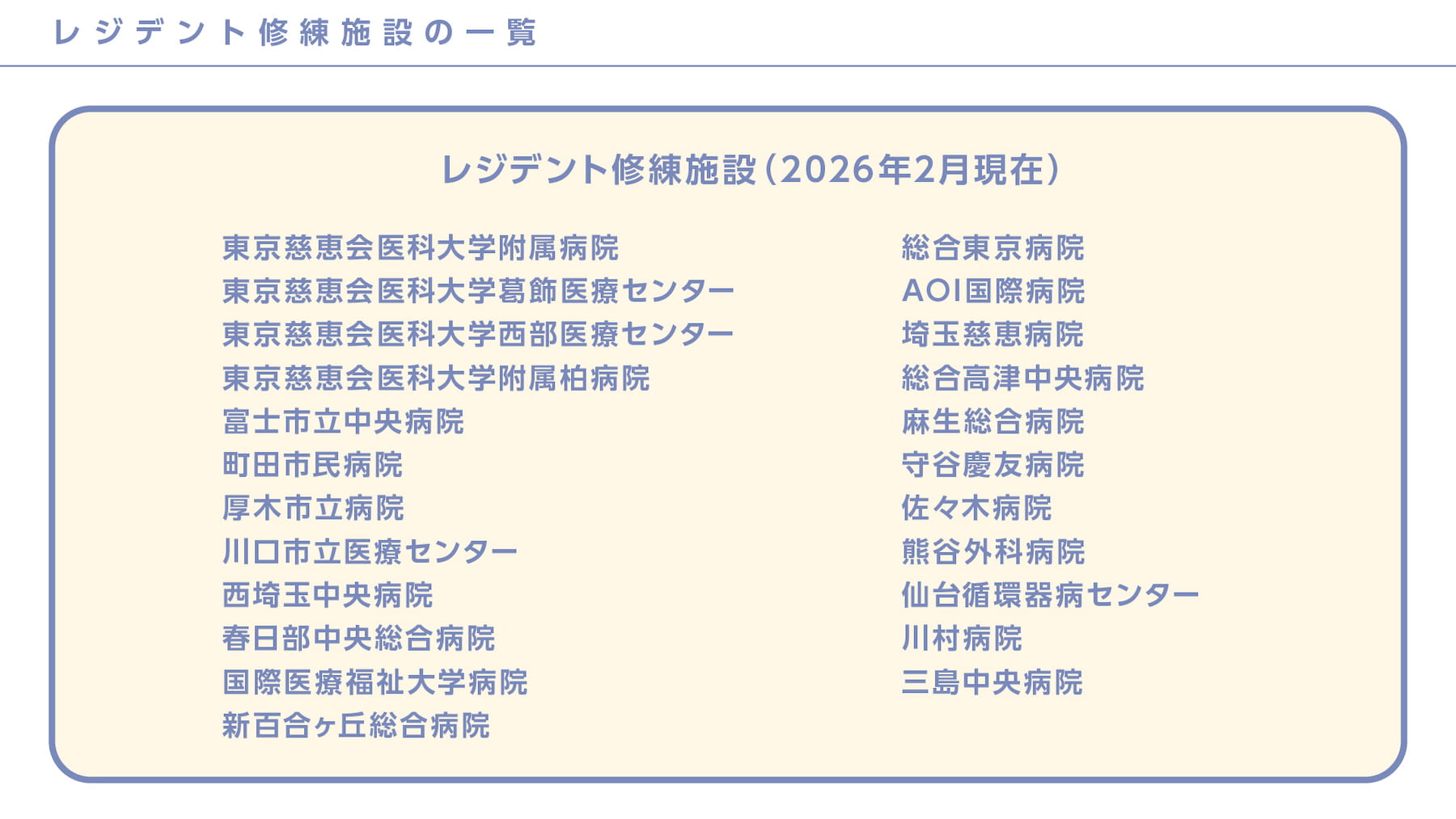

2タームは大学派遣病院(厚木市立病院、町田市民病院、富士市立病院等)を中心に、市中病院でのローテーションとします。市中にも多数の関連施設があり、最先端の治療を提供する施設、救急医療が充実した施設、内視鏡手技が豊富に経験できる施設、地域医療に注力する施設と、施設ごとの特性も多岐に渡っています。レジデント教育に適した施設を厳選しており、いずれの施設にも指導経験の豊富なスタッフが在籍しています。日本外科学会やサブスペシャリティ学会の認定施設・修練施設が大多数を占めていますので、レジデント修了後のキャリア形成にも十分に寄与します。

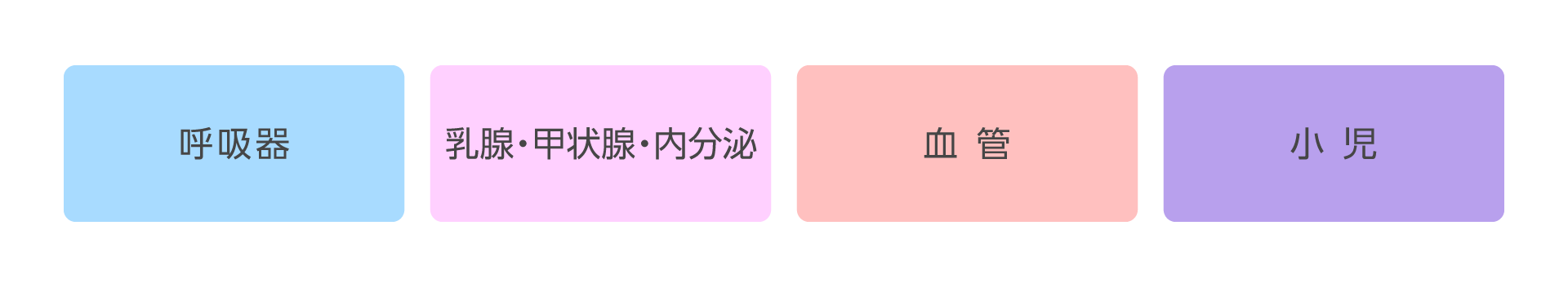

呼吸器、乳腺・甲状腺・内分泌、血管、小児については選択コースを設置し、興味のある分野について重点的な修練を受けることができます。この場合でも、外科専門医の取得に支障がないように配慮されます。

レジデントの皆さんに向けたセミナーを定期的に開催し知識や技術のブラッシュアップに努めています。ハンズオン形式のセミナーは受講者にも大変好評です。

東京慈恵会医科大学外科のレジデントプログラムの詳細をご覧になりたい方は ここをクリック してください(レジデント期間3年のプログラムが記載されています)。

東京慈恵会医科大学附属病院(本院)

皆様のご希望に応じて、主に以下の中からアレンジいたします。

※学生の皆様がお越しになった場合は、研修医室や研修医寮の見学、当院の初期臨床研修医との交流、臨床研修センターの事務職員との面談もご希望に応じて調整いたします。

各診療部ごとにお受入れが可能な曜日が決まっております。

| 上部消化管 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | 〇 |

| 水 | 〇 |

| 木 | △ |

| 金 | 〇 |

| 土 | × |

| 下部消化管 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | 〇 |

| 水 | △ |

| 木 | △ |

| 金 | 〇 |

| 土 | × |

| 肝胆膵 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | 〇 |

| 水 | 〇 |

| 木 | × |

| 金 | × |

| 土 | × |

| 呼吸器 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | 〇 |

| 水 | 〇 |

| 木 | × |

| 金 | × |

| 土 | × |

| 乳腺・甲状腺・内分泌 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | × |

| 水 | 〇 |

| 木 | × |

| 金 | 〇 |

| 土 | × |

| 血 管 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | 〇 |

| 水 | × |

| 木 | 〇 |

| 金 | × |

| 土 | × |

| 小 児 | |

|---|---|

| 月 | 〇 |

| 火 | 〇 |

| 水 | × |

| 木 | × |

| 金 | × |

| 土 | × |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 上部消化管 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × |

| 下部消化管 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | × |

| 肝胆膵 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

| 呼吸器 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |

| 乳腺・甲状腺・内分泌 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |

| 血 管 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |

| 小 児 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |

(〇となっていても当日の手術予定、学会出張等によりお引受けできない場合がございます。)

遠方からお越しの場合には、ご帰宅の際にご利用になる新幹線や飛行機の出発時刻をあらかじめ申し出ていただければ、必ずその時間に間に合うように配慮させていただきますので、どうぞご安心ください。

医学生の方:臨床研修センター を通してお申し込みください。

初期臨床研修医・その他の方:こちら のフォームからご連絡ください。担当者より折り返しメールにてご連絡させていただきます。

ご見学希望日はお申込み日より2週間後以降、2か月以内でご記載ください。複数(可能であれば3個以上)の候補を挙げていただけると大変助かります。