1. 癌とは何か?

“癌”はよく耳にする名前で15年前でしたら不治の病の代名詞でありながら、いったい癌とはなんなのかは依然、具体的にイメージが浮かばない方は多いようです。辞典を調べればいろいろ定義は書いてありますが、今回は複雑な定義は置いておき、実際の治療方針を決める上で重要なポイントに絞って説明いたします。

癌は悪性腫瘍の代名詞みたいなものですが、そもそも悪性腫瘍と良性腫瘍はどう違うのでしょうか?この違いを話のポイントにしてみます。

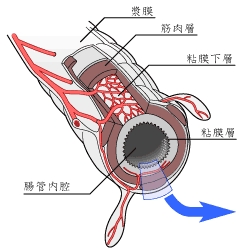

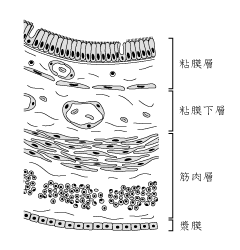

まず、大腸の構造を見てみましょう。腸は管腔臓器(ホースのような臓器)で輪切りにすると図1のようになります。さらにその一部を拡大したのが図2です。腸の内側の表面には粘膜層があり(粘膜とは口の表面など)、その下の粘膜下層(脂肪層)があり、さらに腸が蠕動運動(便を運ぶためにミミズのように動く運動)のための筋肉層があり、その外側は薄い膜で覆われています。粘膜は、腸液を分泌したり栄養を吸収したりします。粘膜の一番深いところに細胞分裂をして新しい細胞を作り出す細胞が敷き詰められています(幹細胞)。新しくできた細胞はさらに新しくできた細胞によって少し外側(腸の内側)に押し出されます。外側にあるほど古い細胞というわけです。そして成熟した粘膜細胞は古くなると表面から剥げ落ち捨てられていきます。新しく生まれる細胞と死んで捨てられていく細胞のバランスが取れていて常に粘膜は新しい状態を保てるのです。これがいわゆる新陳代謝です。

図1. 腸管構造

図2. 大腸の構造(拡大)

さて、この細胞分裂は新陳代謝のためにバランスをたもち、あるコントロールを受けていると思われますが、あるときこのコントロールを失いただひたすら細胞分裂を続ける細胞が登場するようです。その発生に関しては諸説はありますが完全には解明されていません。ここで細胞は2個、4個、8個、16個、32個、64個 ,,,,, とどんどん増えてゆき、その場所に球形ないし扁平に増殖した細胞のかたまりが形成されます。これがいわゆる“ポリープ”です。

大腸ポリープ

“ポリープ”とは現在では病名になっていますが、もともとはこのような形に対して付いた名前で、形態を表した言葉です。もちろん腫瘍であるポリープもあれば、同じような形ではあるけれど腫瘍ではないポリープもあります(炎症性ポリープ、過形成性ポリープ)。ポリープに関しては良性、悪性という定義はもともとないのです。ですから“良性のポリープ”、“悪性のポリープ”という表現ができるわけです。また、ポリープの形には種類があります。球状で紐のついたようなかたち、お椀を伏せたような半球状のもの、さらにはお皿を伏せたような扁平上のタイプがあります。ポリープは基本的には大腸内視鏡(いわゆる大腸カメラ)で切除可能ですが、状況に応じて手術が必要なこともあります。

人間の組織(体)はひとつひとつの細胞が集まってできています。そしてお互いに細胞同士はしっかりと結合し形を作っています。もし、細胞がばらばらだったら体は砂の山ように崩れてしまいます。

良性の腫瘍はどんなに大きくなっても周囲を引き伸ばしたりすることはあっても、周囲の基本的な構造を壊すことはありません。そこの場所だけで大きくなるのです。しかし、悪性腫瘍は細胞が、隣の組織(脂肪層など)の細胞の間に浸み込むように割って入っていきます。これを浸潤といいます。癌細胞は粘膜からその下の粘膜下層(脂肪層)、そして筋肉層へ、さらにはその外の膜に達し、ついには表面(腸管壁の外)に顔を出すようになります。でもそれだけならば、その部分の腸を手術でとってしまえば良いわけです。しかし、粘膜下層(脂肪層)や筋肉層には毛細血管や毛細リンパ管がネットワークを形成しています。癌細胞が毛細血管に入れば細胞は血流に乗って全身にまわります。リンパ管に入れば近くのリンパ節に達します。細胞が肺や肝臓に達してそこで留まり増殖すればそれは転移巣となります。肝臓なら肝転移、肺ならば肺転移となるわけです。しかし、細胞が血中を回っているからといってすべてがすぐに転移として成立するわけではありません。転移として成立できる細胞はほんのわずかだといわれています。

悪性腫瘍(今回は大腸癌)の特徴は浸潤することであり、言い換えれば転移する能力なのです。

2. 大腸癌の症状

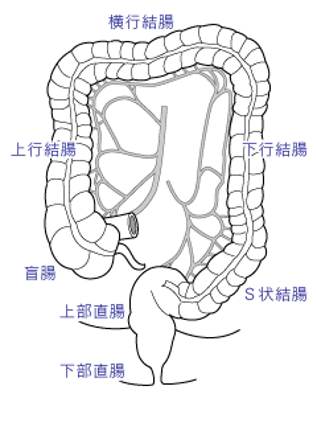

ヒトは食事をするとまず、口から食道に食べ物が送られます。その次に胃に入り消化され十二指腸(約20cm)から小腸(約3m弱)へと送られ消化吸収されます。小腸もその終末部では食べ物はもはや完全に便となっていますがこの段階では便はまだ液体です。その後大腸(約1.3~1.5m)に入り水分が吸収されS状結腸あたりで固形の便の形となります。そして、それらは直腸に一旦蓄えられ、肛門から排出されるのです。大腸癌は消化管の中でも最後の部分の消化管におきるのです。

それゆえ、大腸の中でも癌の発生する場所によって症状が違います。小腸に近い大腸では便が液体のためなかなか症状は出ません。右下腹部にしこりを触れたり、痛み、または貧血などが多いです。出血はしていてもあきらかな排便時出血としてとらえにくいようです。対照的にS状結腸や直腸では腫瘍(癌)によって腸の中が狭くなり便が細くなったり、場合によっては完全に詰まってしまい腸閉塞となることがあります。また、下血(排便時出血)が見られることが多いようです。もちろん全く症状を呈さない癌も多く、検診の便潜血検査が陽性となり始めて見つかることもあります。

3. 検査

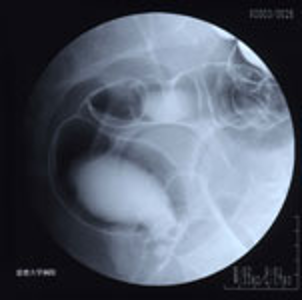

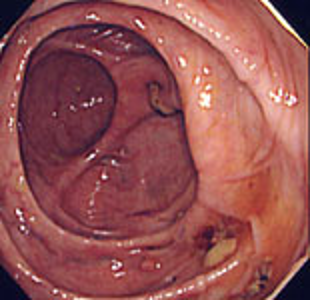

検査としては、大腸自体の検査としては大腸内視鏡、注腸造影検査(バリウムを肛門より入れ、レントゲンを撮る)が中心です。大腸内視鏡検査では腫瘍の細胞を顕微鏡レベルで調べる生検が施行されます。この結果が癌であった場合は確定診断となります。

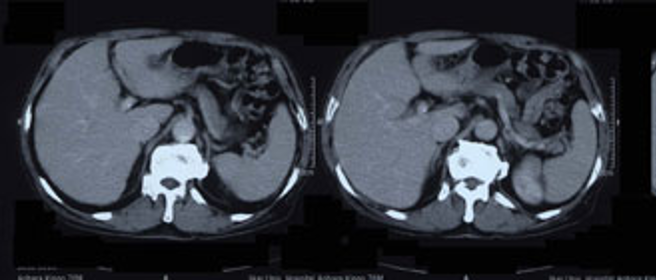

腹部全体(転移の有無)を調べるためにCT、超音波検査、MRIなどを必要に応じて検査します。CTは体の輪切りのレントゲン写真です(断層撮影)

肺の転移を調べるためにはレントゲン検査やCTを施行します。

また、採血で血液中に腫瘍の存在を示唆する腫瘍マーカーの値を調べます。腫瘍マーカーはいろいろな癌でさまざまな種類がありますが、大腸癌ではCEAとCA19-9というマーカーを主に測定します。大腸癌では腫瘍マーカーは初回の手術時に高値を示すことは比較的少ないです。どちらかというと、手術後に経過を見てゆくときに(再発の早期発見)に有用といわれています。

MRIでは当院では拡散強調画像という方法を用いており、単なる断面図だけでなく、その質的な評価(癌や癌の転移であるか否か)も検討しています。

■ 注腸検査

■ 大腸内視鏡検査

■ CTスキャン

4. ガイドラインに沿った治療~定型手術

治療方針は基本的には“大腸癌研究会”が刊行している“大腸癌治療ガイドライン”に沿って行っております。

遠隔転移のない場合

治療は、その進み方によって変わります。

粘膜内癌といわれる非常に軽度な癌(アメリカでは前癌病変の扱い)は内視鏡的な切除術で対処します。粘膜内癌は内視鏡的に切除され残存がなければ治療は終了です。(*粘膜、粘膜下層)

粘膜下層まで浸潤した癌ではその状況により内視鏡的切除ですむ場合もありますが、やはりリンパ節転移を疑った場合は手術的な切除が必要となることがあります。粘膜下層まで浸潤した癌はその平均10%にリンパ節への転移を認めます。リンパ節は内視鏡治療だけでは残してしまうころになりますので、腸を含めて手術的に切除しなくてはなりません。問題は、リンパ節に転移があるのかないのか事前に決定する方法がないことです。しかし、ある程度の傾向はわかってきているので顕微鏡レベルの詳細を見て追加で手術が必要かどうかを検討します。

いわゆる進行がんで遠隔転移(肺転移や肝転移など)がない場合は基本的には手術治療が第一選択です。

直腸癌で肛門(おしりの穴)に近いものはまず、放射線治療(+経口抗がん剤)をしてから手術をすることを優先しています(術前放射線化学療法)。この方法により従来は肛門を切除し永久人工肛門としていた直腸癌も場合により肛門が温存できるようになってきました。しかし、いまでも場合により肛門を含めて切除し、永久人工肛門としないと治療できないこともあります。

何らかの理由で手術ができないとき、または患者さんが拒否されたときなどは抗がん剤による化学療法、直腸では更に放射線療法が選択されることもあります。

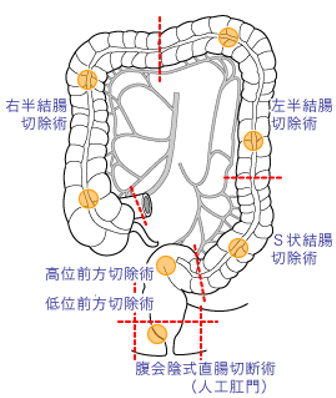

手術は、A.癌を含めある長さ分だけ大腸を切除しその端同士を繋ぐ、B.その傍らから体の中央に連なるリンパ節をしっかりとる(リンパ節郭清)の両方をもって完結します。腸はホースのような構造ですので切除したらその端同士をつなぐのは理解しやすいと思います。リンパ節郭清はその癌の進み方にあわせて小範囲のリンパ節郭清や広範囲のリンパ節郭清(中央に向かって)など対応が変わってきます。また、直腸では肛門からの距離が短い場合は術前放射線を施行しても、肛門ごと切除し人工肛門を造設せざるをえないことがあります。

手術後の切除検体の病理学的検査(顕微鏡による細胞レベルでの診断)によって最終的にどの程度進んでいるのか(進行度、病期)が決定します。

手 術

癌の占拠部位によってその方法は変わります。

具体的な手術の名称と切除方法は下図をご参照ください。

大腸の部位と名称

手術の名称(丸は癌の発生位置の例)

【 開腹手術と腹腔鏡下の手術 】

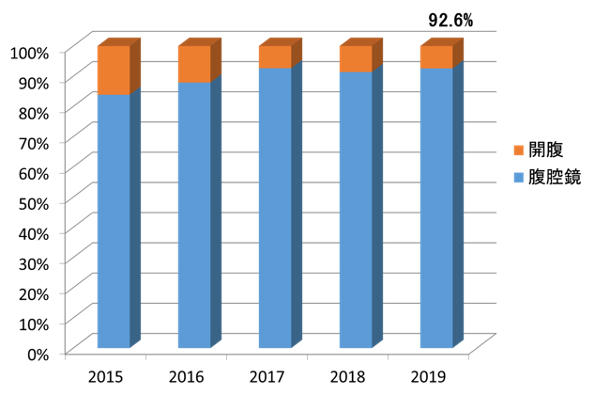

大腸癌の手術は、病巣のある腸を切除し、しっかりしたリンパ節郭清を行うことが基本です。腹腔鏡での手術は、あくまでアプローチ法の違い(従来どおりの開腹か腹腔鏡か)だけで、大腸切除とリンパ節郭清はしっかりされなければなりません。当科ではどの病期でも条件が許せば腹腔鏡で行っております。もちろんこれは患者さんの希望があってのことでもちろん従来の開腹手術でも治療可能です。

5.腹腔鏡下手術

これまでの開腹手術では、術者、助手の手がお腹に入るようにするために、通常約20~30cmの皮膚切開を行います。しかし腹腔鏡手術では、径が5mmと12mmのトロカー(細い筒のようなもの)を全部で4~5本腹腔内に挿入して、そこから細長い鉗子とカメラを出し入れして手術を行います。当然切除した大腸を取り出すために、約3~4cm程度の傷を作らなくてはいけませんが、それは虫垂炎(俗にいう盲腸)の手術の傷跡程度しか残りません。この小さな傷ですむということは、美容的な長所以外に以下のような大きな長所を生んでいます。

腹腔鏡手術症例数

(附属病院)

腹腔鏡下手術の例

1)腹腔鏡下手術の長所

(1)腹壁の機能障害の軽減

(2)術後疼痛の軽減

(3)創部からの出血量の軽減

(4)創部への癒着の軽減

さらに、(1)腹壁の機能障害の軽減と、(2)術後疼痛の軽減のおかげで、

(5)術後呼吸機能低下の軽減

という大きな長所に結びついています。呼吸器合併症は重篤化すれば命に関わります。特に高齢者において呼吸器合併症は大きな問題なので、これを軽減できるのは非常に大きな長所になります。さらに、腹腔鏡手術は大気に腸管をさらさないですむことにより、

(6)術後早期の消化官運動の回復

が見込まれています。またカメラを使用して視野を得ているため、近接することにより、開腹手術よりも拡大した視野で観察することが可能となっています。

2)腹腔鏡下手術の短所

しかし長所ばかりではありません。開腹手術よりも細くて小さな器具を使用し手術をするため、一般的に開腹手術よりも手術時間がかかります。

また腹腔鏡手術では、腹腔内に二酸化炭素を注入して(気腹といいます)、手術をするための空間を作ります。そのため腹腔内圧があがり、循環器系(心臓・血管系)に影響を与えます。一般的に気腹圧は10mmHgで手術を行い、14mmHg以下の気腹圧であれば健常者では安全と考えられています。しかし心機能が悪かったり、特に虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)を患った患者様には腹腔鏡手術を行えないこともあります。手術を受ける患者様には術前に、病変に対する検査以外に、循環器系および呼吸機能の検査を必ず行い、どのような手術方法が適切かを判断するようにしています。

また、腹腔鏡手術は比較的新しい手術です。悪性腫瘍(癌など)に対して、過去にでている手術の治療成績とは開腹手術の成績であり、腹腔鏡手術の悪性腫瘍に対する手術は今までわかっていませんでした。そこで日本を含め欧米を中心に、大腸癌に対して腹腔鏡下大腸切除術と開腹大腸切除術を比較する研究が行われました。欧米でのいくつかの研究は結果が発表され、短期入院成績は腹腔鏡手術が優れており、長期成績では開腹手術と同等であったというものでした。日本での研究はまだ解析中であり、間もなく結果が出るという状況です。

当院では、鏡視下手術トレーニングシステムという、医師およびレジデントに対しての鏡視下手術の教育および資格制度を構築しました。これは鏡視下手術を行う医師全てに行われ、試験を合格した医師でなければ、現在当院では鏡視下手術を行うことができないという全国で初めての腹腔鏡手術資格制度です。(詳しくは研修医・レジデントプログラム(外科レジデントシステムについて)を御参照ください。)

腹腔鏡手術は患者様にやさしい手術と言えますが、開腹手術では行っているリンパ節郭清を、腹腔鏡手術だから控えるということがあってはいけません。当院では開腹手術と同等の術式を腹腔鏡手術で行っており、2019年には大腸癌の90%以上を腹腔鏡で手術しております。逆に、開腹手術と同等の手術ができないと判断した場合は、当初より開腹手術を選択あるいは術中で開腹へ移行させていただきます。

6.手術に伴う合併症

われわれは全力を尽くして手術を安全に行っていますが、残念ながら全国的にもある率でおきてしまいます。自動車免許をもって自動車を運転している限りどんなに自分が気をつけていても事故発生のリスクを負ってしまうように、手術をする段階でどんなに気をつけていても合併症のリスクを負ってしまいます。また、もともとの基礎疾患(心臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧など)によっては更にリスクが高くなります。考えうる合併症の主だったものをご紹介しておきます。

1) 感染症:

(1)肺炎:

手術は全身麻酔で行います。このとき、のどから気管に管を入れ人工呼吸器で呼吸しながら麻酔をします。肺は常に空気中のウィルスや細菌を吸い込んでいますが、咳をすることで痰とともに排出しています。しかし、手術後は肺に負担がかかることやお腹の傷の痛みのために咳を控えてしまうことがあり、肺炎になりやすくなります。喫煙者ではリスクは高くなります。これらは、術後にしっかり深呼吸や咳をしていただくことでかなり予防できます。また、当院では基本的には手術の翌日から歩いていただいております。これにより、呼吸機能は改善し、腸の運動も活発になります。

(2)尿路感染症:

手術中や術後数日は尿道に管を入れ尿量を管理します。そのため量路に感染症を起こすことがあります。

(3)創感染:

傷が膿むことがあります。

(4)他

2) 腸閉塞:

食事は口に入り、食道を通ってお腹の中の空間(腹腔内)に入り胃に入ります。その後十二指腸、空腸を通り消化吸収のほとんどが終了します。それから大腸に入り水分が吸収されて便の形が作られ、肛門から排泄されます。口から肛門までは一本のホースのようなものです。お庭に水をまくところを想像してください。ホースをひっぱってきて庭でお水をまいている時、誰かがホースの途中を踏んづけたらどうなるでしょうか?踏んだところより水道側は拡張してしまいます。これと同じことが腸で起きたものが腸閉塞です。お腹の表面は手術により傷ができますが内側にも同じように傷ができます。ここに腸がくっついたり(癒着)腸同士も癒着します。お腹の中で自由に動いていた腸がこれら癒着で一ヶ所固定されると、その動きのなかで折れ曲がるところができます。ここが先ほどの“踏んづけた場所”になるわけです。腸閉塞はいつ起こるかは全く予測できません。早い方で術後3~4日でなることもありますし、遅い方では30年位してからなる方もいます。ただ、癒着はほとんどの方にできますが、癒着イコール腸閉塞ではありません。ほとんどの方は腸閉塞にならずに経過します。腸閉塞の症状は、腹痛、嘔吐、腹部膨満などです。腸閉塞が起きた場合は、鼻から胃や腸まで管を通して胃や腸にたまった液を排出することで改善することが多いですが、状況によっては手術的に治さなくてはいけない場合もあります。

3) 出血:

結腸の手術では輸血が必要となるような出血はほとんどありません。しかし、直腸の場合は少し事情が異なり出血が多くなることがあります。また、予期せぬ出血も考えておかなくてはなりません。出血が多くなった場合は安全性から輸血をさせていただくことがあります。

4) 縫合不全:

腸を切除した後は腸の端同士をつなげます。手術用の糸で縫うこともあれば自動吻合器という器械でつなげるときもあります。しかし、これらで腸をつないでもその瞬間にすべてが終わるわけではありません。腸同士が細胞レベルで修復されるには数日必要なのです。しかし、何らかの理由でつないだところ(吻合部)の一部がうまくつかないことがあります。これを縫合不全といいます。この場合、うまくつかないところは穴となりますので、便汁が腹腔内に漏れて命にかかわるような重篤な腹膜炎になることがあります。縫合不全が起きたときの対応は、その状況によって判断します。軽症の場合は保存的に治療しますが、重症の場合(腹膜炎や敗血症などを併発している場合など)は基本的には再手術(ドレナージ、人工肛門造設)をして事態の収拾を図ります。

5) 心筋梗塞、脳梗塞:

心筋梗塞、脳梗塞は手術をしなくても起こりうる病気です。全身麻酔や手術侵襲により誘発されることがあります。その程度もさまざまです。術後これらが診断された場合は専門家により治療をします。

6) 静脈血栓から肺梗塞:

術後下肢の血流が滞り、足の静脈内に血栓ができることがあります。この血栓がはがれて、静脈血流に乗り肺に引っかかると肺梗塞となります(肺に血流が行かなくなる)。重症になった場合は生命にかかわることがあります。当院では予防の弾性ストッキング、マッサージ器を使用しています。

7) その他:

予期せぬ合併症がおこる可能性もありますが、併発した場合は早期発見に努め可及的速やかに治療を開始します。

7.転移のある場合、または再発(基本的には大腸癌治療ガイドラインに沿う)

肝転移、肺転転移、局所再発は手術的に切除可能であれば手術が第一選択です。この場合手術で取りきれても完全に治るかどうかわかりませんが、一部には完全に治る方がいます。基本的には状況によって治療法が変わります。

肝転移だけの場合または肝転移だけの再発の場合は状況に応じて手術が適応となります。手術により病巣がすべて切除または焼却できるときは初回であれば大腸の原発癌とともに手術が優先となります。再発転移であれば肝臓の手術適応となります。手術は初回ならば腸と肝臓を同時に手術することもありますが、状況に応じて2回に分けることもあります。

手術をしても肝転移巣がすべては処置できないと判断されるときは大腸の原発巣を手術で処置してから全身抗癌剤治療や肝臓の動脈に抗がん剤を直接注入する肝動注化学療法が選択されます。この抗癌剤治療が功を奏し、肝転移巣が消失する場合もあります。また、消失しないまでもサイズが小さくなったり、個数が減った場合、可能であればその段階で手術的に切除することもあります。

肺転移の場合も基本的には肝転移と同様です。肺の場合は、手術は基本的には胸腔鏡下に病巣部周辺を切除しますので意外と侵襲は少なく手術できます(当院呼吸器外科に依頼)。

遠隔転移(肝臓、肺、骨、腹膜、脳など)をしていて切除不能であれば基本的には全身抗がん剤が適応となります。初回から転移のある場合はもともとの大腸の癌は手術の適応から外れることもあります。大腸だけを切除しても転移部には明らかに癌が残るからです。しかし、腸閉塞の状態または腸閉塞になりやすい状況や、癌からの出血がひどい時などはその問題解決のために大腸を手術します。

局所再発で切除できない場合は放射線治療をすることもあります。

8.補助化学療法

手術で大腸癌が完全に切除されても、状況によっては追加の抗がん剤治療が勧められることがあります。これを補助化学療法といいます。手術で取りきれたはずなのに、これはいったいどのようなことなのでしょうか? 簡単に言えば再発予防です。詳しくお話しすると次の様な理由です。

たとえば2年後に肝転移が見つかったとします。これはいったいいつできたのでしょうか?このような場合、これは手術の段階ですでにあったものと考えます。病巣が小さすぎてCTや超音波では発見できなかったのです。手術前の評価として“遠隔転移はありません”というのは本来正しい表現ではありません。正確には“画像上転移は発見できない”というべきなのです。しかし、転移の有無は画像診断(CT, MRI, PETなど)を駆使しても、それ以上は追求できないので現実的には“画像上発見できない”ものは“手術時には転移はなし”として治療法を決定して行くのです。手術時にもし微小転移巣があると考えられるならば、手術後に大きくなる前に抗がん剤で治療しようということです。

そこで、一番問題となるのがいったいどんな患者さんに補助化学療法をするべきなのか?いいかえれば再発の指標は何かということです。絶対に再発しないとわかっていれば補助化学療法は必要ありませんし、絶対に再発するとわかっていれば補助化学療法はしたほうがよいでしょう。しかし、その絶対的な指標はいまだに解明されていないのです。しかし、ある程度の傾向はわかってきています。Stage Ⅲa,Ⅲb(リンパ節転移のある方)は補助化学療法をしたほうが再発は少なくなるといわれています。Stage Ⅱの方は補助化学療法をするべきか議論のあるところです。具体的な治療は当院の腫瘍血液内科へ依頼して行っており、状況に応じて患者さんやご家族の方々と投薬内容・方法を含めて相談して決めております。